デザインにはコンセプトが重要?デザイナーの考え方をリサーチしてみた

2016.11.07

目次

はじめに

こんにちは。弊社の広報担当を担う傍ら、ついでにディレクター(本業)だったりもする黄色です。

提案型のデザインを特色とする弊社であり、なおかつディレクターという職務柄、コンセプトについて深く考える機会は多い方かと思っています。

デザインはコンセプトから考えなさい!と言われて育っているデザイナーさんも多いはず…でも実際

結構フワフワしてる◟꒰◍ ´꒳` ◍꒱◞

「素晴らしいコンセプトを考えて、それを完璧に則ったものを作り上げた!」という実感、常にあれば素晴らしいのですが現実はそう上手くいきません。

気付くとコンセプトを見失いかけたり、「少しコンセプトと違ったかな?」「そもそもこのコンセプトは良いものなのか…?」という状況がままあるわけです。

そこで初心に戻り気合を入れ直すためにも、世のデザイナーのコンセプトに対する考え方をリサーチしてみます。

社内のデザイナーに聞いてみる

身近に優秀なサンプルが沢山いますから、そこから聞いてみましょう。

こういうときのためにデザイナーとの信頼関係はガッチリ構築しています。

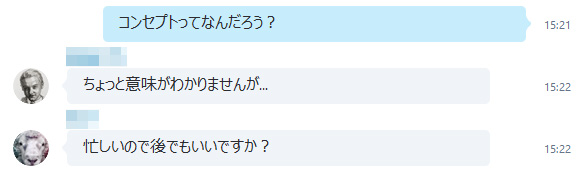

!?

!!?!?!??

( ´ ‿`)

彼女たちと話をするには†学力†と†魅力†が足りなかったようです。忙しいのに即レス。

※この後ちゃんと説明して教えてもらいました。

【質問】コンセプトってどういうもの?

- 「誰に」「どのように」届けたいかターゲットを明確にし、それを叶えるために必要な要素をコンセプトとする

- 商品またはデザインが目指すもの、目的

【質問】コンセプトのメリットってなに?

- 軸ができるので迷わず方針を決められる

- 常にターゲットに通じるものを目指せる

- 具体的な想定により実用性・機能性を高められる

- クライアントへ理論的な説明ができ、説得力を持たせられる

結構ちゃんと考えてるんですね…。

そんな弊社のコンセプトづくりがよく分かるランディングページはこちら

全国のデザイナーからみたコンセプト

全国のデザイナーさんに直接聞くことはできないので、ネットで公開されているブログ記事を漁ってみました。

良いコンセプトの条件

コンセプトを考えたとき、それが良いのか悪いのか客観的に判断するのはなかなか難しいですよね。

その一つの判断基準になりそうな記事があったのでご紹介します。

http://www.tortoise-shell.net/entry/2015/08/18/120000

例えば、何かを制作する時に「コンセプトはAだ」とした場合、できあがった作品を見て「これは完全にAでは無いな…」とボツにしてしまうような実態と確実性をもった概念なのです。

引用元:Tortoise Shell「デザインにおける「コンセプト」ってどういう意味?」

一度できたコンセプトに、このように何かを当てはめてみればすぐに判別できそうです。

あ~でもなんかそれっぽくもあるし…違うような気もする…というように曖昧に感じてしまったら、そのコンセプトは必要な条件を満たしていないのかもしれません。

記事で触れている「シンプル」のように間口が広いと、本来求めるものと全然違っても気づかない可能性が出てきます。コンセプトづくりはより対象を絞って具体性を求めることが必要なようです。

コンセプトの具体性と一貫性が知名度を高める

長い期間を親しまれ、誰もが知る商品やコンテンツを思い浮かべてください。それらはすべて、一見してそれとわかる特徴を持っているはずです。

■チロルチョコ…一口サイズの台形・20円(昔は10円でした…) など

■ツイッター…鳥のロゴ・100文字~程度の短文・RTやリプライの機能 など

例えばチロルチョコが板チョコみたいな形だったら誰もチロルチョコだと分かりませんし、ツイッターの文字数制限が無くなって個別にコメントできる機能が付いてしまったら、一昔前の日記SNSみたいになってユーザー層はガラリと変わってしまいますね。

私たちがこういうイメージで判別しているのも、それらの商品やコンテンツが明瞭なコンセプトを維持し続けてきたからに他なりません。

コンセプトはなぜ必要なのか

コンセプトを作ることの優位性、弊社デザイナーも例を挙げてくれましたが、概念的な部分であるだけに実感が持ちづらいですよね。実際にこんな場面で役に立ったよ~という記事があったのでご紹介。

同じ絵、同じデザインであっても、最後に納得してもらう為のコンセプトが有るか無いかで全然違うんですねコレ。

てなわけで、このロゴに対する最終的なコンセプト・テーマとして(中略)という意味がある。と話した所

一発で決定!!

引用元:WP-D「コンセプトが無いデザインは味の無い料理と一緒。という話。 」

実例が出てくると真実味がありますね。そもそもコンセプトとはなぜ必要なのかを再確認できます。

この業界に携わる方にとっては多くが実感しているところかと思いますが、コンセプトがはっきりしたデザインと、曖昧な状態で提出するものとでは明らかにクライアントへの通りが違うんですよね…。

もちろんエンドユーザーに響くかどうかが最重要ですが、クライアントに納得していただかなくては商品やデザインが世に出ることはありません。敵を欺くにはまず味方からです。(ちょっと違う)

コンセプトは自己満足?

デザインを作るとき、まず「見栄えを綺麗にする」ということが前提としてあるため、急ぎの案件であったりするほどコンセプトは疎かになりがちです。

筆者もクライアントから思い入れがあると聞いていた要素を、綺麗にするのが難しいからという理由で排除しかけたことがあります。

最終的に二案を選んでいただく形を取ったためその要素は残り、その部分の意味をお客様へ話すのが楽しみだととても喜んでいただきました。

もし要素を排除していたら、クライアントはそういったお客様とのコミュニケーションを取ることはできなかったわけです。

コンセプトを自己満足的なもの、またデザインの邪魔と捉える方もいますが、こういう限定的な場面まで想像すればいくらでも活躍の機会は考えられますね。

おわりに

今回は二つの記事を参考に、コンセプトの条件や必要性を考えることができました。

これまでコンセプトの概念が漠然としていた方も、こういったことを意識してデザインすることでより良いものが作れる…かもしれません。